目次

1. 認知の歪みとは?

2. 全体の歪みレベル

3. それぞれの歪みレベル

a. 0か100か思考

b. 謙遜と自己否定

c. 拡大解釈と過小評価

d. 悪い部分だけを見てしまう

e. 過度の一般化

f. 破滅的な未来思考

g. 全て自分が悪いという思い込み

h. 勝手な読唇術

i. 感情による理由づけ

j. 答えのない自問自答

k. 将来の否定的な予測

l. 断定的な予測

m. 事実とは異なるレッテルを貼ってしまう

n. 過度な自分への期待

o. 過度な問題回避

p. 極度な倫理的非難

q. 感情制御の諦め

r. 外的環境への諦め

s. 不平等への過度な嫌悪

t. 他者への強い依存

4. 歪みを修正するには

この度は認知の歪みテストの有料版をご購入頂きありがとうございます。詳細分析レポートは、50万人のデータからあなたの結果を相対的に分析したり、専門家の監修したプログラムを配信しております。お楽しみください。

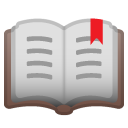

認知の歪みとはなんでしょう?その説明をするには、まず『認知』について理解する必要があります。認知という言葉は聞き馴染みがない方もいるかと思いますので、『考え方や捉え方』など、物事の解釈のことだと考えてもらって構いません。

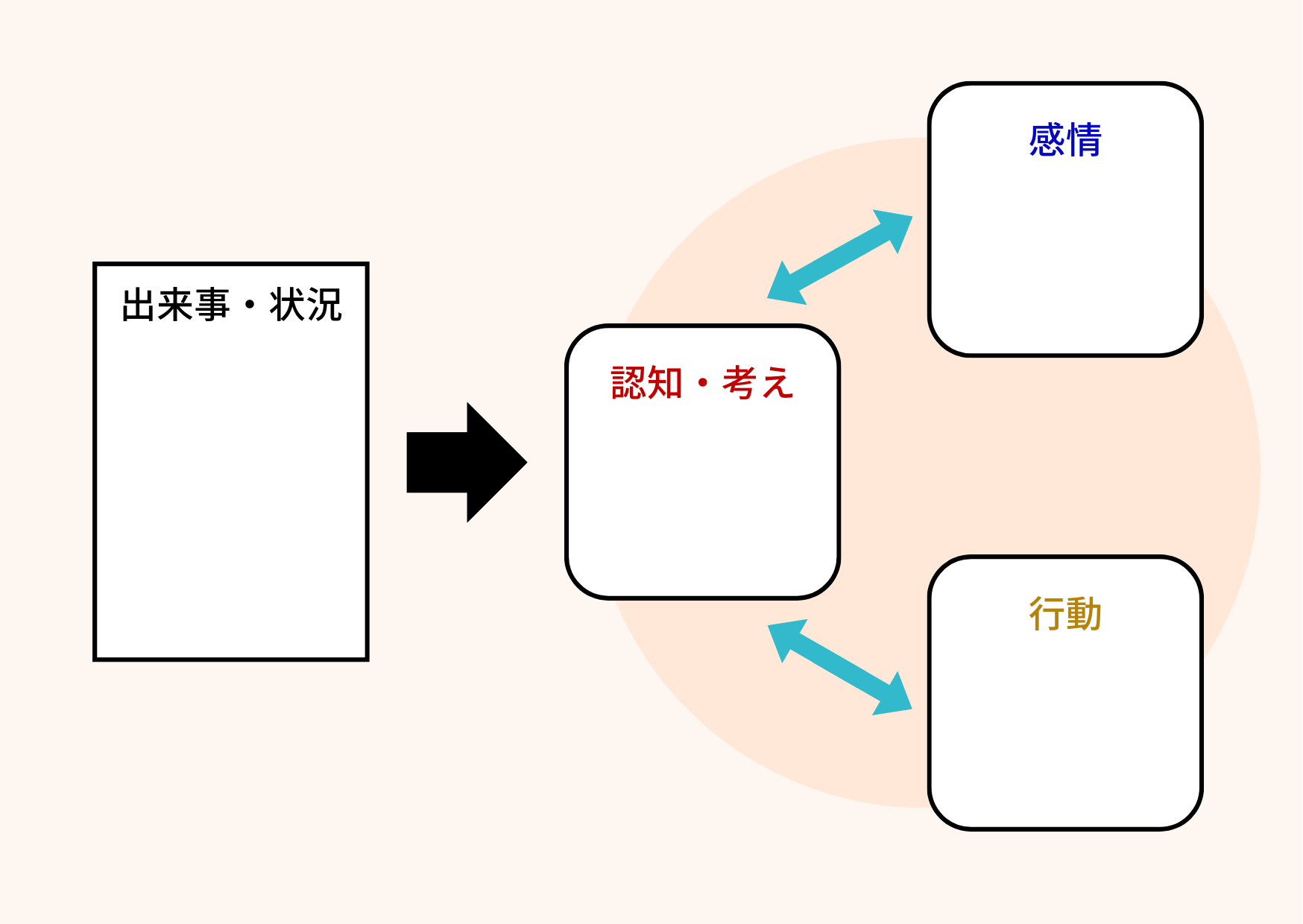

人は、何かの出来事や状況、物事を前にした時、”ある解釈”をしています。その解釈によって感情が生まれると言われています。それを表したのが下記の図です。

上記の図を見るとわかると思いますが、状況や出来事が直接感情を呼び起こすのではなく、その状況や出来事を”なんらかの形で認知(=解釈)”しているからこそ、感情が生まれるのです。

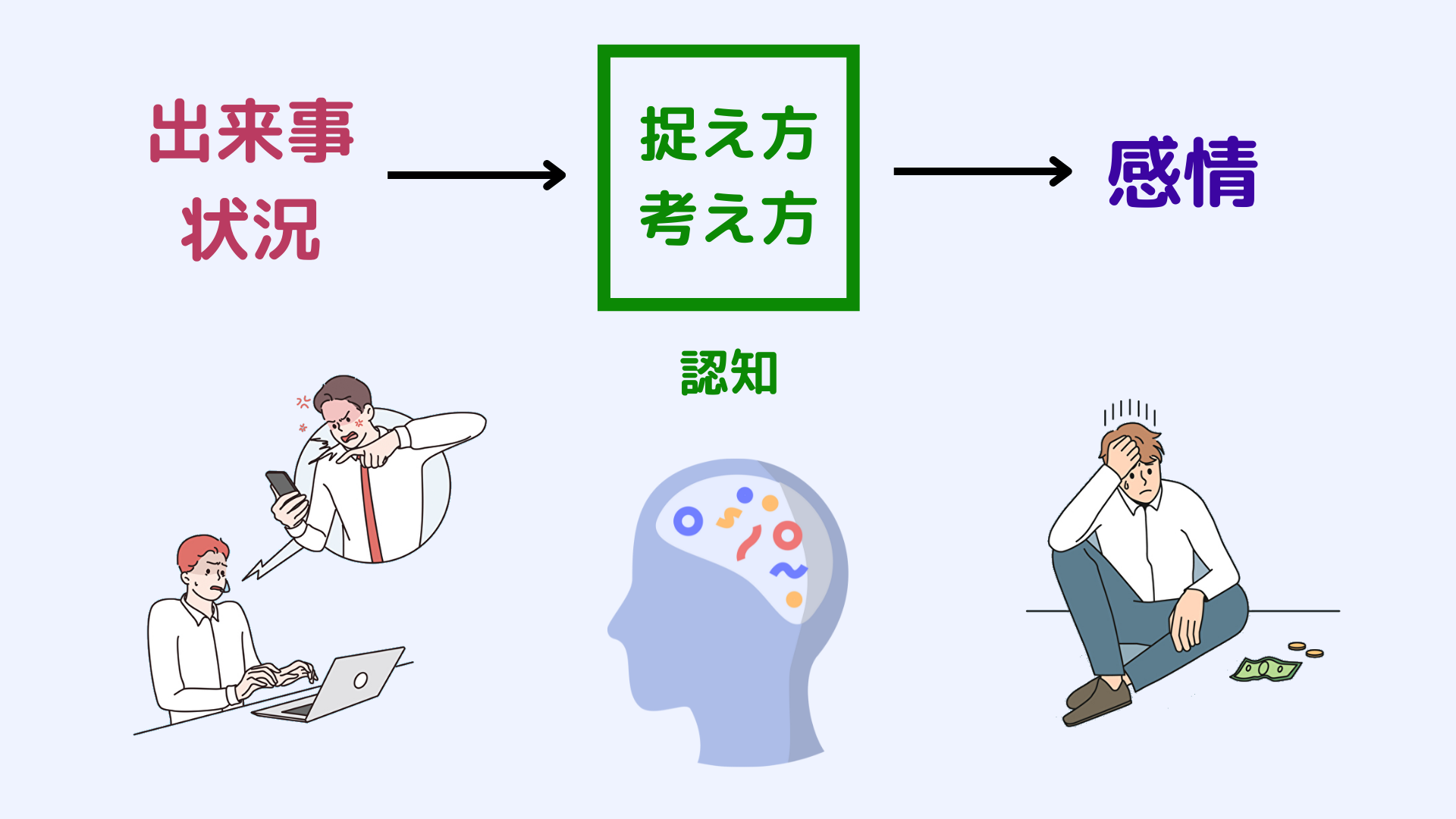

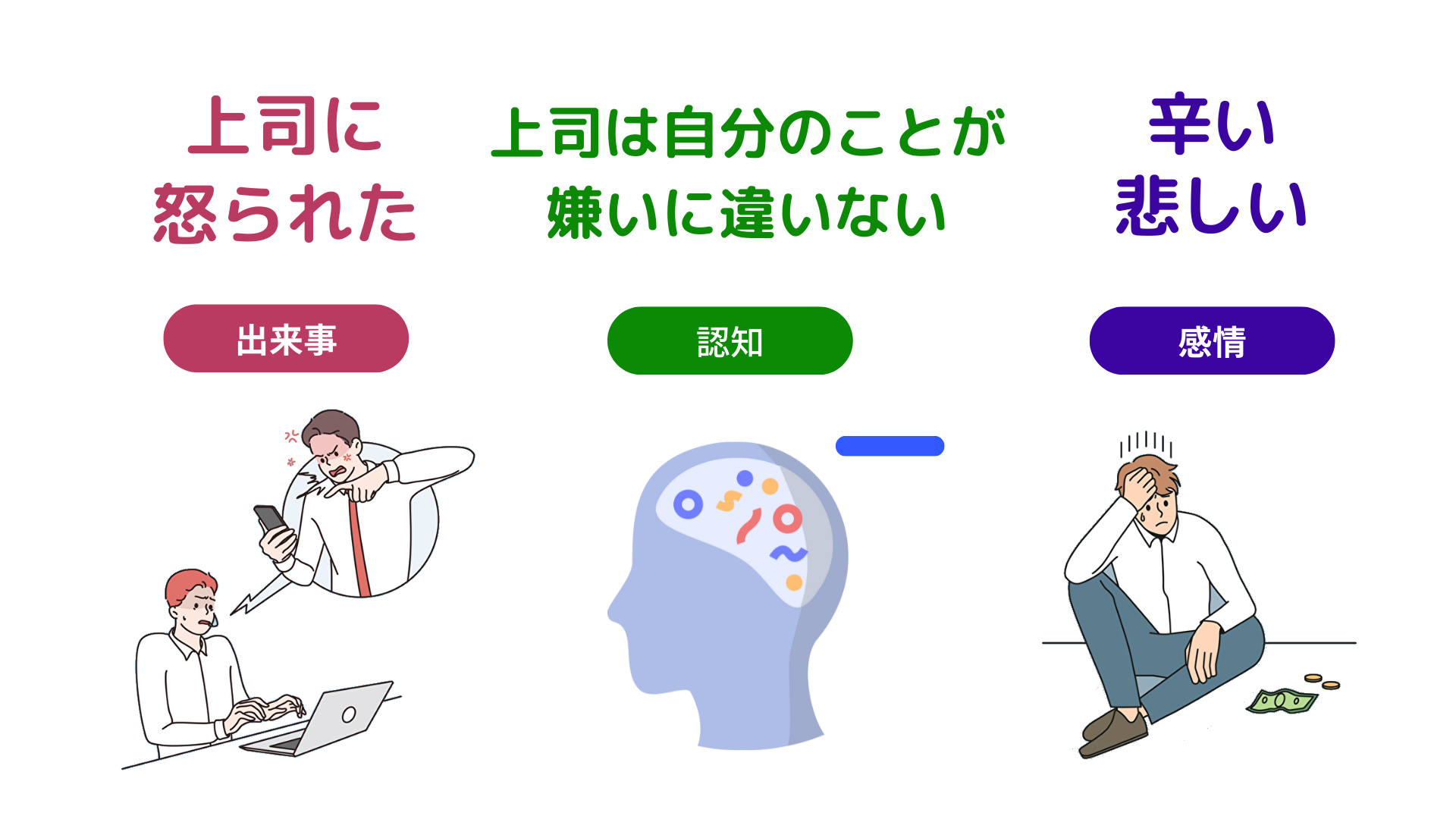

具体的な例で説明しましょう。以下の2つの図をご覧ください。これは、どちらも同じ”上司に怒られた”という状況です。

1枚目の画像では、怒られたという状況に対して”上司は自分のことが嫌いに違いない”という認知をした結果、『辛い・悲しい』という気持ちが発生したのに対して、

2枚目の画像では、怒られたという状況に対して”上司は自分に期待してくれている”という認知をした結果、『嬉しい・がんばろう』という感情が発生しています。

確かにこれら2枚の画像の比較は極端な例ですが、事実をマイナスに捉えすぎるとネガティブな感情で自分を苦しめてしまうのです。

このテストでは、代表的な20種類の歪みを計測することが可能です。各歪みがどのくらい強いのかをチェックし、ある出来事が発生しても、”変な解釈をしていないか?”と自分を疑ってみてください。

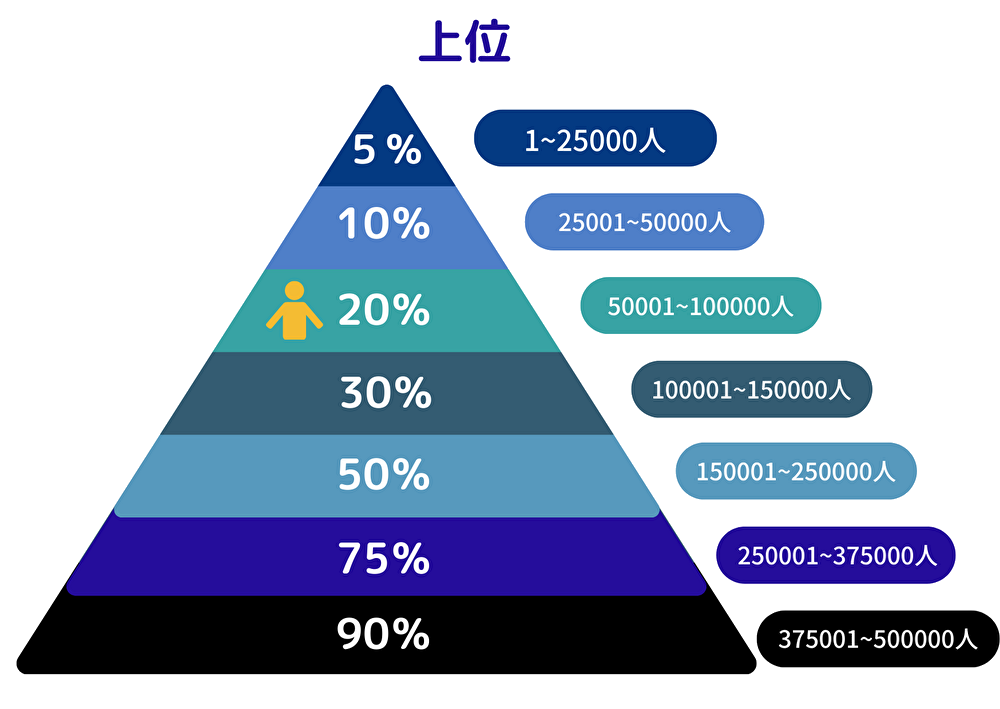

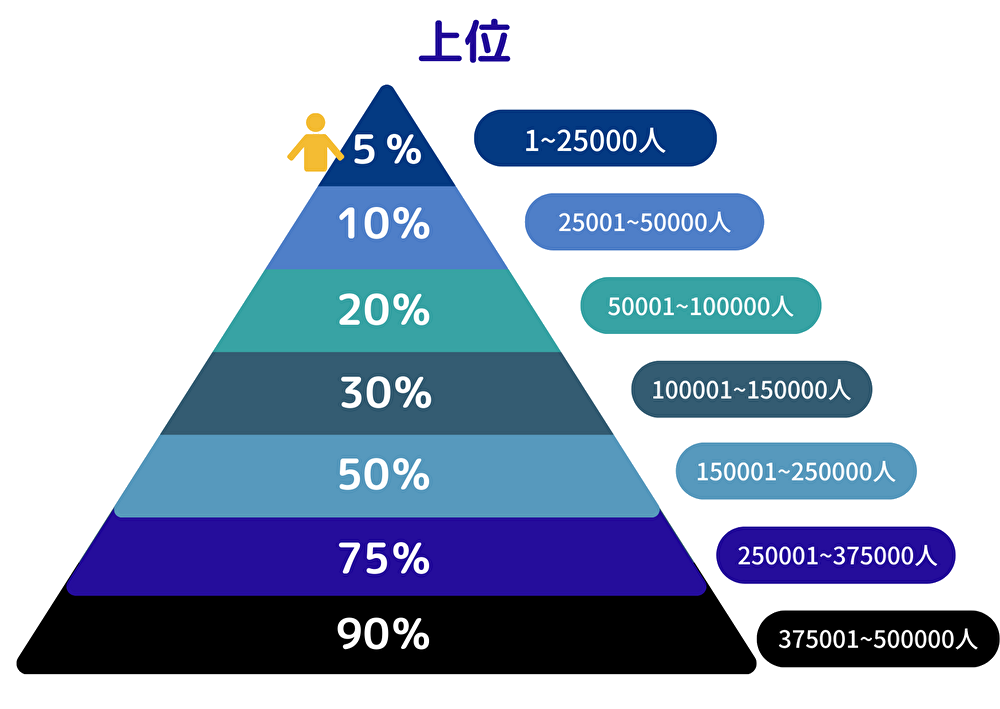

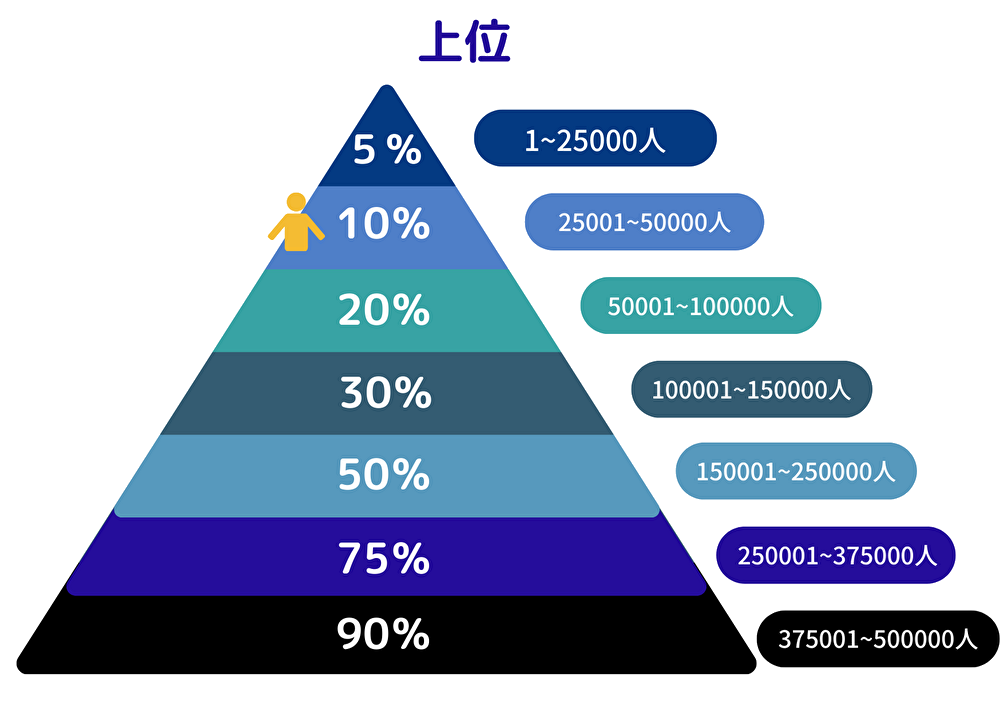

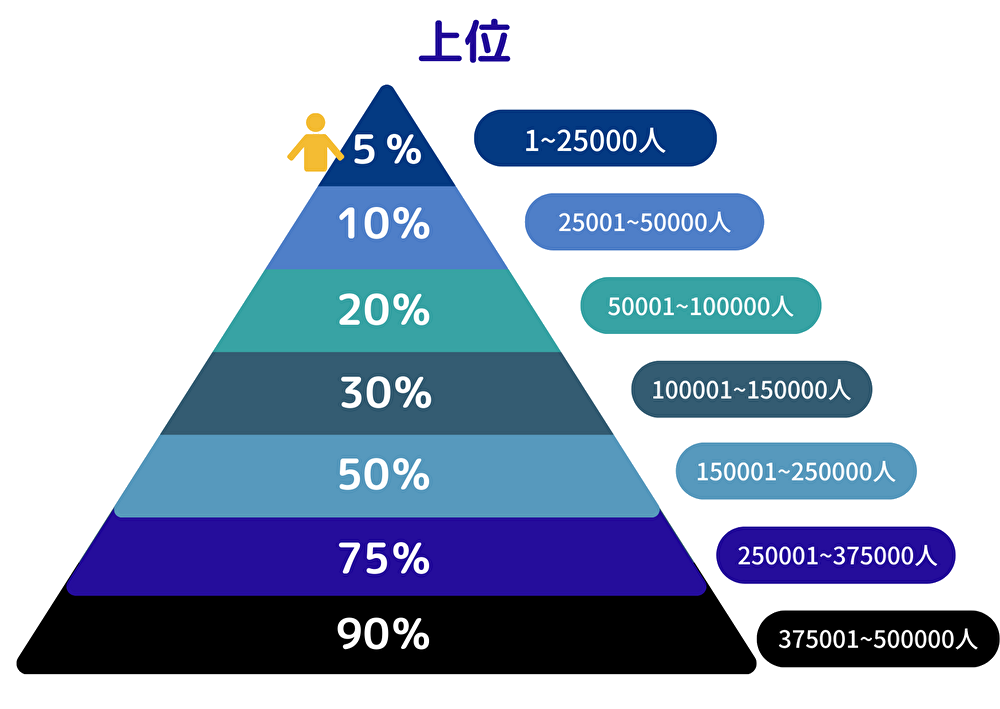

・・・あなたの位置

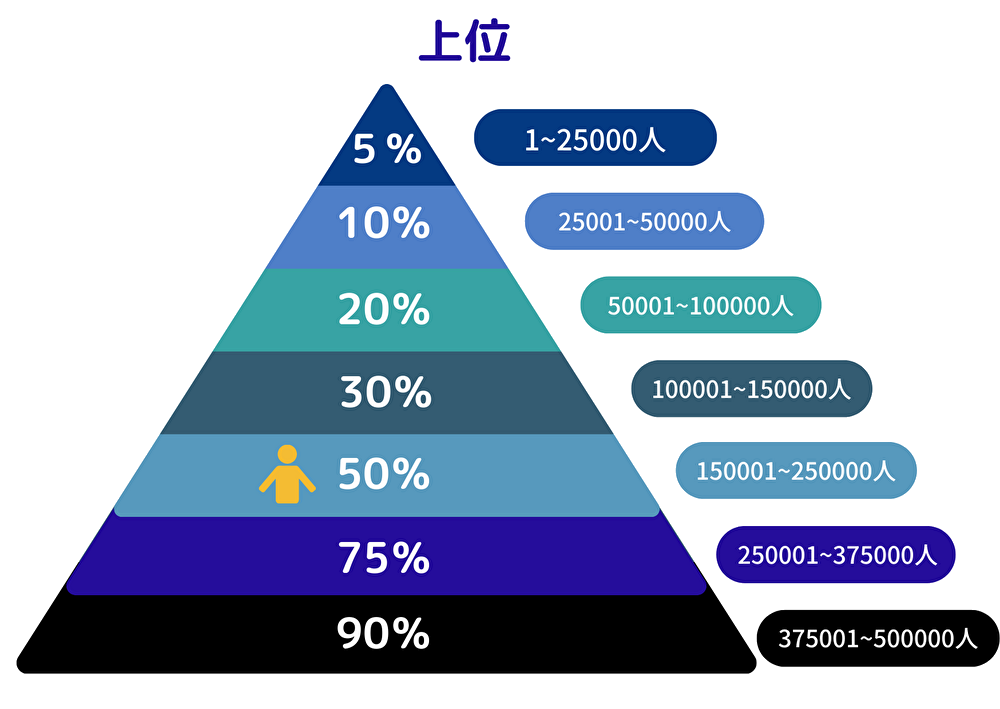

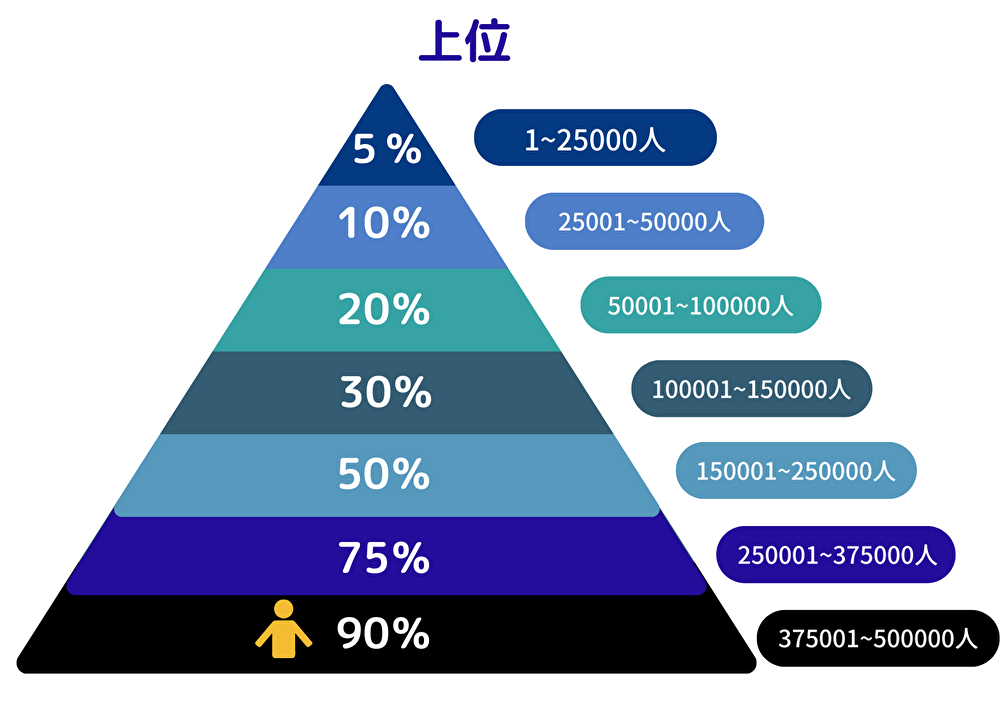

あなたの総合的な歪みレベルは上位20%程度(5万~10万位以内 / 50万人中)で、平均より比較的高いレベルです。

あなたの総合的な歪みは比較的高いレベルにあります。このテストで計測できる20種類の歪みが総合的に比較的高く、当テストを利用した50万人の中でも上位20%にあたります。事実をそのままの通りに捉えることが苦手な傾向にあり、思い込みや癖で自分を苦しめてしまっているときがあります。自分の歪みの強さを把握し、普段から気にかけてあげるだけでも大きく変わります!

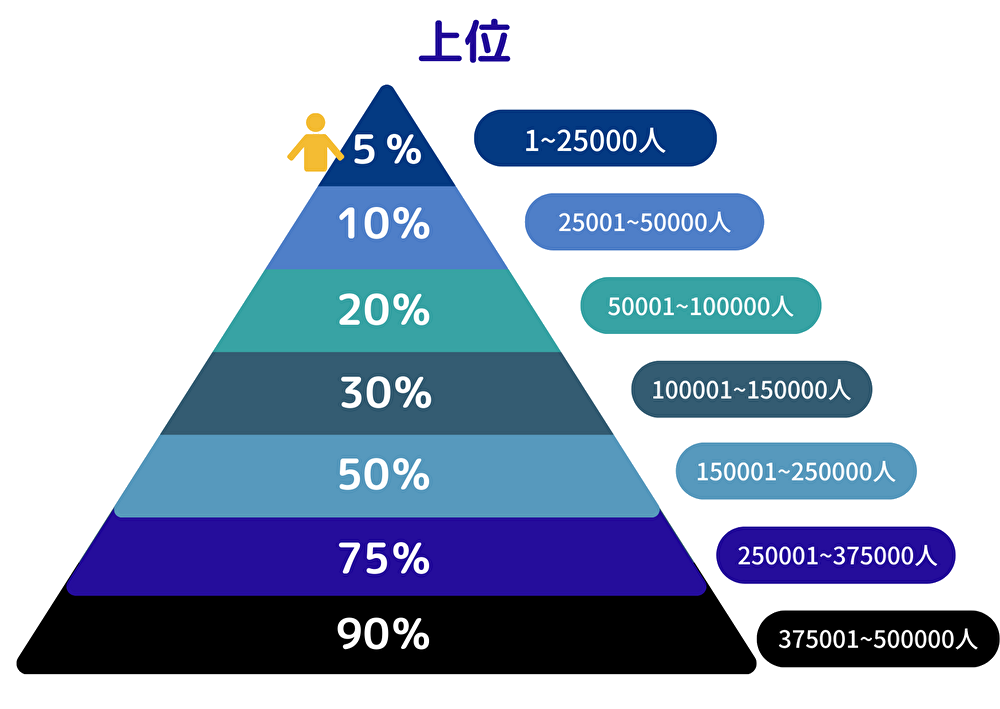

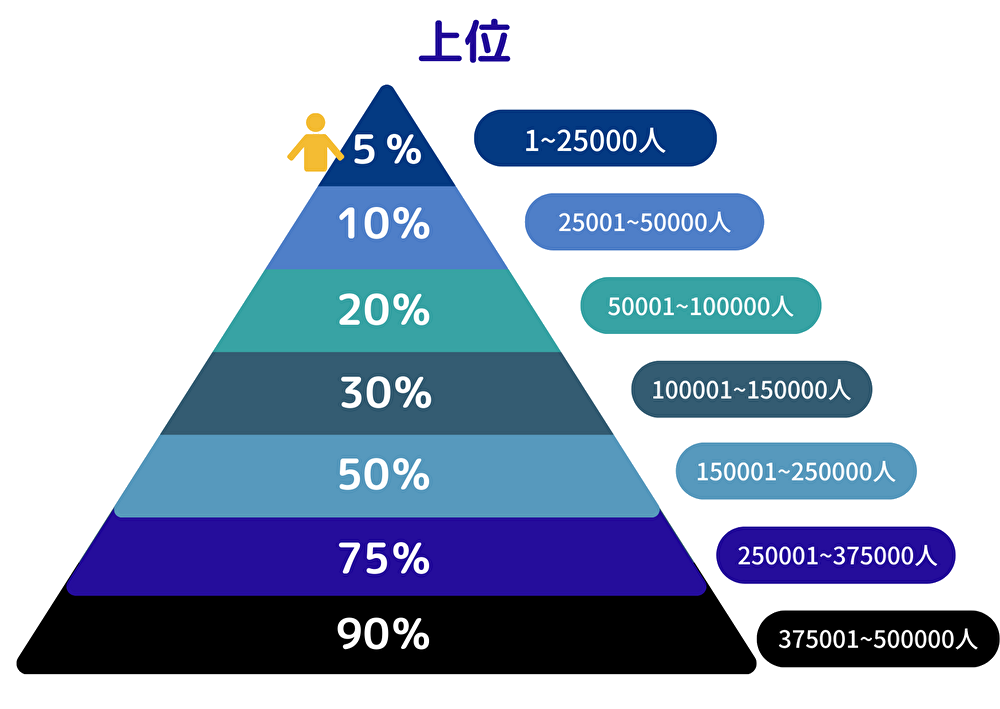

・・・あなたの位置

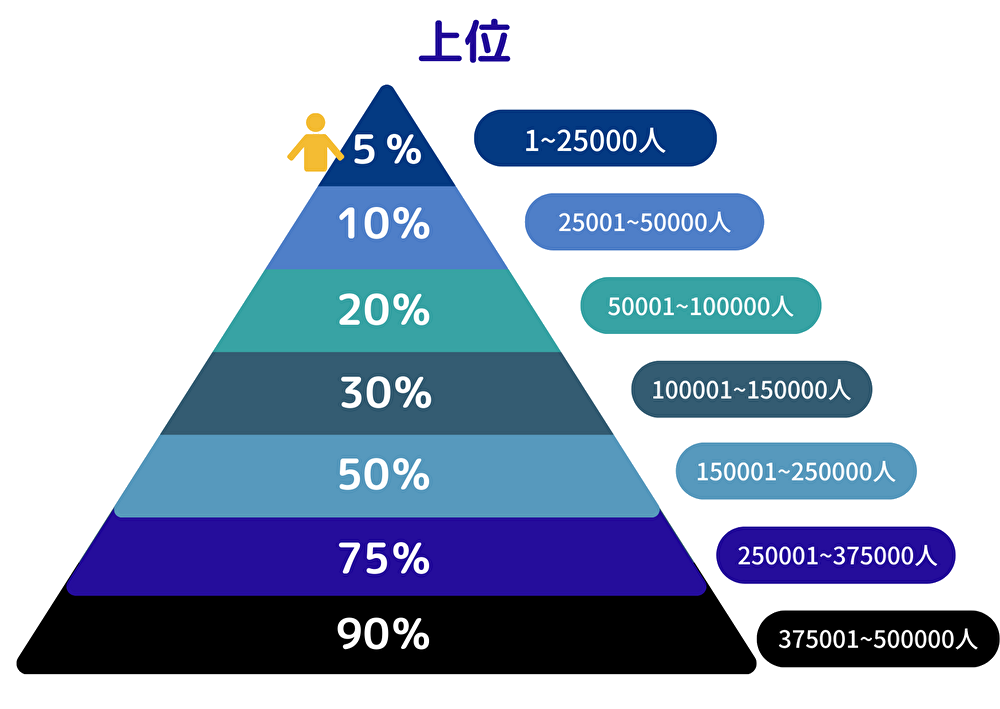

あなたの『0か100か思考』の歪みレベルは上位5%程度(1~2万5000位以内 / 50万人中)で、平均より非常に高いレベルです。

『0か100か思考』が強い方は、物事を全て白か黒ではっきりしないと気が済まないタイプで、グレーゾーンにあることを嫌います。完璧主義の傾向が強いため、作業を中断することや新しく何かを始めることが苦手になってしまいます。

恋愛でも、好きなのか嫌いなのかはっきりしない状態を苦手にしたり、自分のマイナスな部分を見られたくなかったり、失敗を強く恐れてしまったり。仕事でも気が済むまで細部までこだわってしまい、時間がかかってしまうことがあるかもしれません。プライベートでは、自分の机の配置やバッグの中身、ファッションが完璧に決まっていないと一日中気になってしまうなど。

物事はほとんど0か100で決められることはありません。全てにグラデーションがあり、ほとんど未完成です。また、ある作業があっても、途中でストップする方が生産性が高まるという実験結果もあります。不完全燃焼で終わらすことが次の作業を捗らせるためです。

また、想定外なことが起こってもその時々に臨機応変に対応すれば大丈夫です。そして、できなかったことではなく、できたことに対してねぎらって褒めてあげましょう。中途半端でも許す・妥協することが重要です。

物事はほとんど0か100で決められることはありません。全てにグラデーションがあり、ほとんど未完成です。また、ある作業があっても、途中でストップする方が生産性が高まるという実験結果もあります。不完全燃焼で終わらすことが次の作業を捗らせるためです。

普段から『これは0か100か思考』になっていないか?という疑いを念頭に入れておくと、少しずつ癖が修正されていきます。

『0か100か思考』と『悪い部分だけ見てしまう』思考が両方強いと、できなかったことばかりに目を向けてしまい、自己肯定感がますます下がっていってしまいます。0か100で決まる物事は少ないため、ほとんどのケースで自分ができたことを軽視し、できなかったことばかり目を向けてしまうからです。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【状況】:これまで仕事でミスなんてなかったのに、初めてミスをしてしまった。

↓

【0か100か思考が強い認知】:『1つでも失敗があれば、他が成功していたとしても、全て失敗したも同然。自分はダメな人間だ』

【事実に沿った認知】:『1つもミスしない人間なんていないし、仕方ない。同じミスを犯さないようにすればいい!』

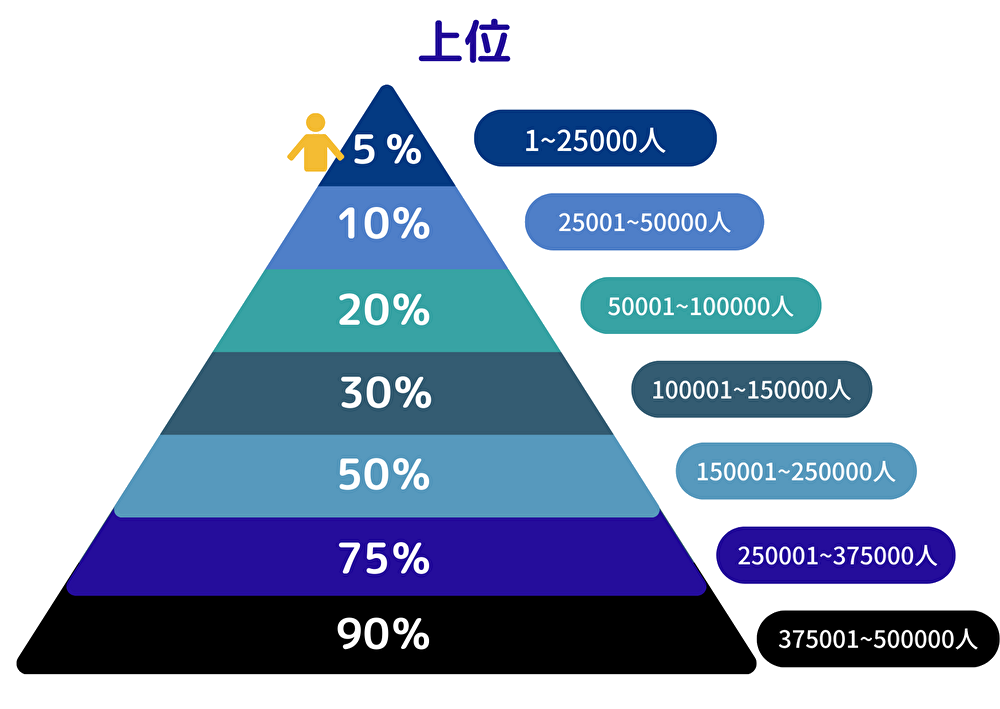

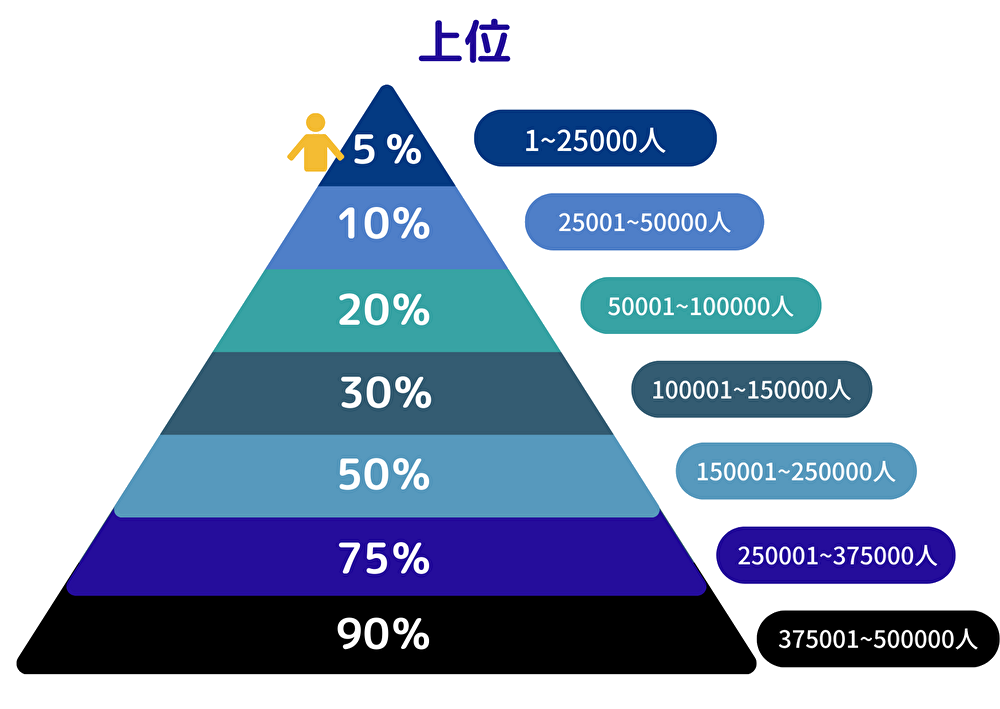

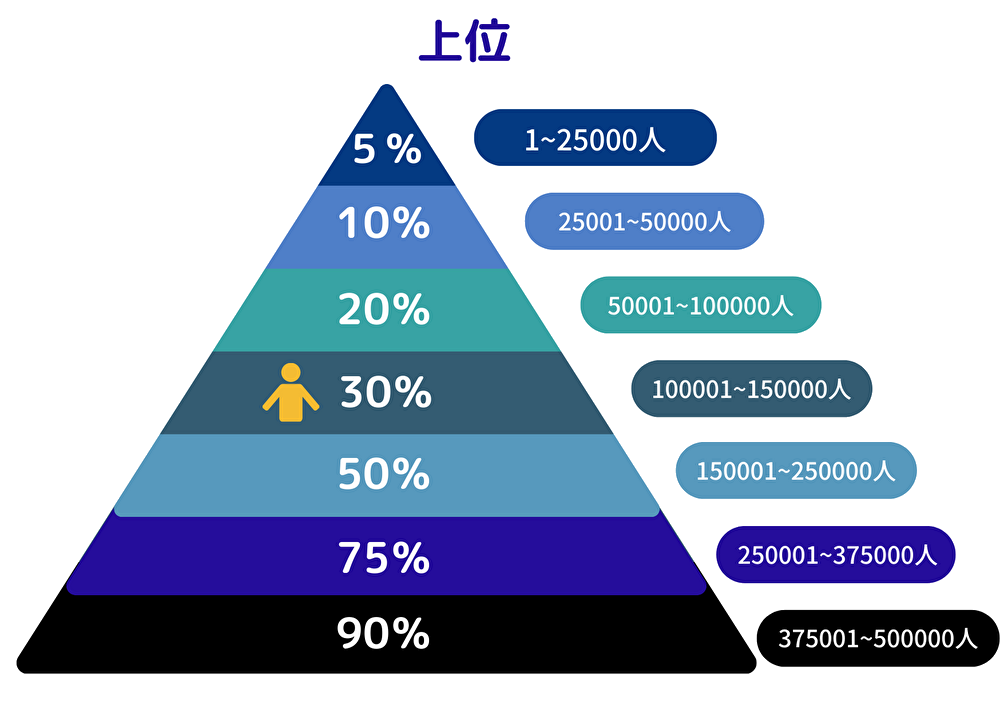

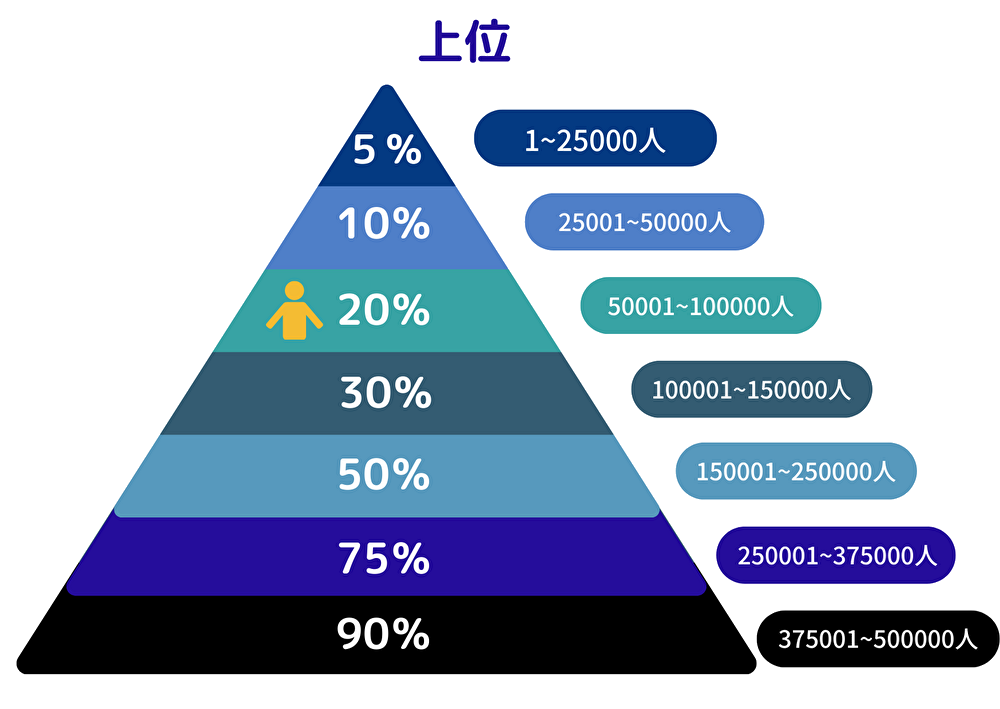

・・・あなたの位置

あなたの『謙遜と自己否定』の歪みレベルは上位5%程度(1~2万5000位以内 / 50万人中)で、平均より非常に高いレベルです。

『謙遜と自己否定』は、いわゆるマイナス思考で、相手からの褒め言葉や一見良かったような出来事も、全てネガティブに捉えてしまうネガティブモードです。自己肯定感や自分への自信が非常に低いため、多くの出来事をネガティブに捉えてしまいます。

仕事で上司に褒められても、『無理やり褒めているんだろう』『何か裏があるのかもしれない』とネガティブに解釈したり、他人なら手放しで喜ぶような出来事でも素直には喜べません。

人生においては、ネガティブに考えて備えたほうがよい場面もあれば、ポジティブに考えて前を向いて進んだほうがよい場面もあるでしょう。

大事なのは、物事をありのままに見て、マイナスに考える癖を認識することです。

全てが全てマイナスなわけではありません。あれこれ考えず、まずは言葉の通りに素直に受け取りましょう。また、運も実力のうちです。うまくいったことがあれば、それはあなたの努力ですから、自分を褒めてあげましょう。

ネガティブな気持ちになった時は、『謙遜と自己否定の癖がないかな?』『無理やりネガティブに考えていないかな?』と気にかけるうようにしましょう。

『謙遜と自己否定』と『勝手な読唇術』がどちらも強いと、どんな出来事が起こっても、あれこれと自分の中で結論づけて、全てをネガティブな方向へと導いてしまいます。他人が見たら嬉しいようなことでも、頭の中でマイナスにマイナスに考えが巡ってしまい、結果自分を苦しめてしまいます。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【状況】:努力した結果、試験に合格することができた。

↓

【謙遜と自己否定が強い認知】:『たまたま試験が簡単だったに違いない。合格したのはまぐれだ。誰でも受かるに違いない。』

【事実に沿った認知】:『努力して良かった!嬉しい!』

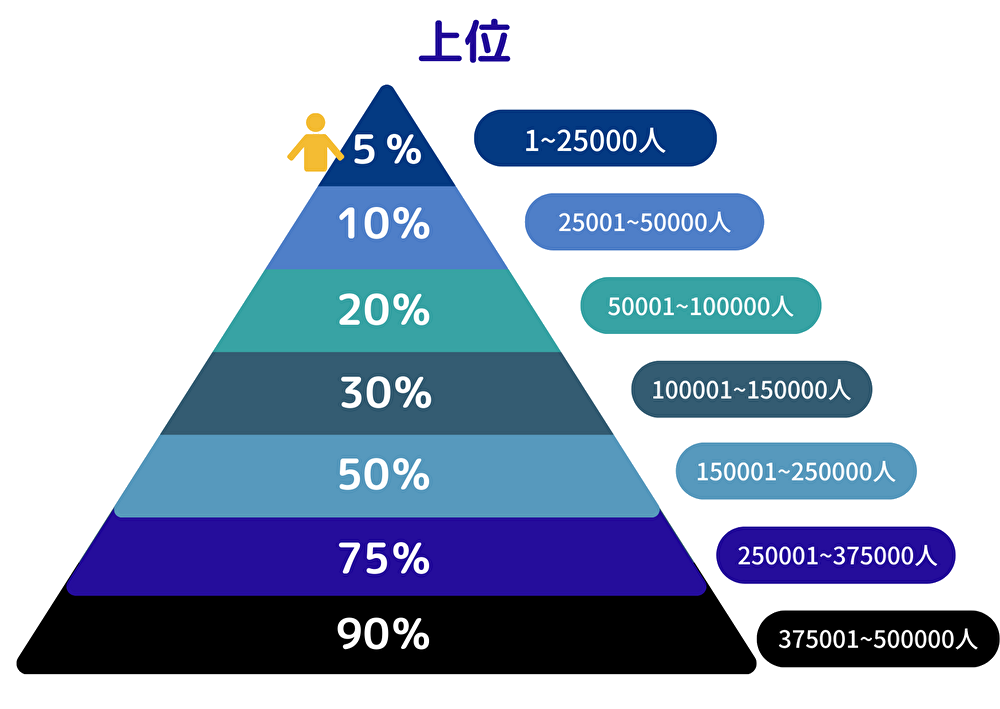

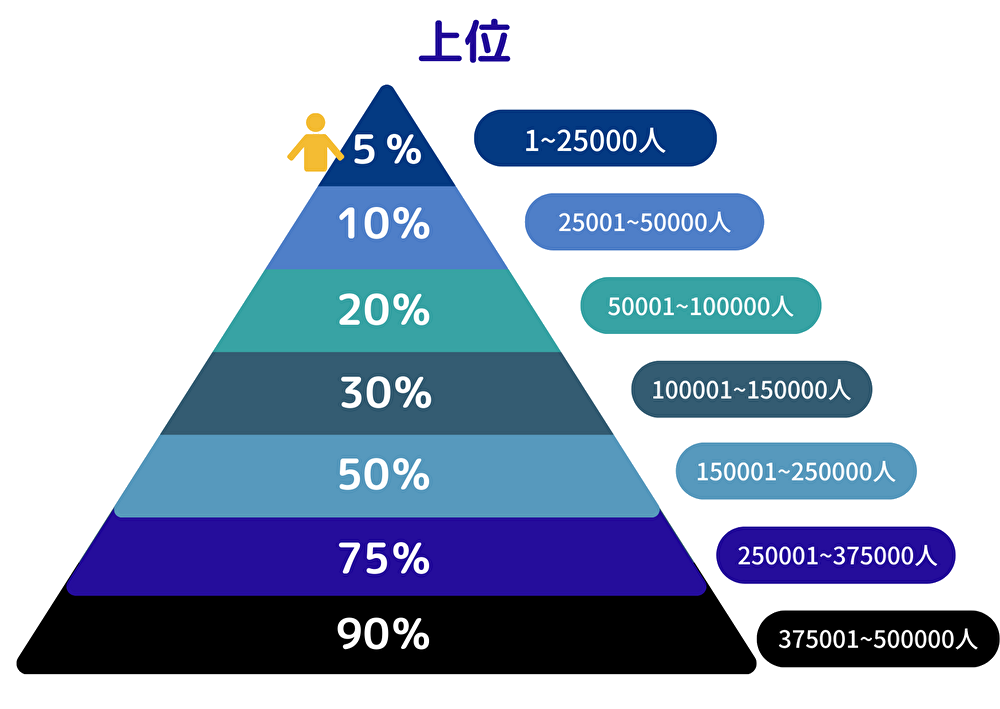

・・・あなたの位置

あなたの『拡大解釈と過小評価』の歪みレベルは上位5%程度(1~2万5000位以内 / 50万人中)で、平均より非常に高いレベルです。

『拡大解釈と過小評価』は、失敗や不安、自分の弱みについては過大に感じてしまうのに、自分の成功やチャンス、自分の強みに関しては過小評価してしまう歪みです。自分にとって都合の良くない物事を大きく考え、自分にとって都合のいいことを小さく考えるので、頭の中はネガティブな気持ちでいっぱいになります。

物事をどれも等しく評価することができないため、脳内にネガティブなイメージばかり強く残ってしまいます。また、他人に対しては逆です。他人の失敗には『そんなの大したことないよ』と過小評価し、他人の成功には『あいつは何て優秀なんだ』と過大評価します。

まずは、物事をありのままに見ていない自分に気づくことからはじめてみましょう。人には良い面も悪い面もあって当然です。自分の悪い面に気づき、より良くなろうと意識を高くすること自体は悪いことではありません。しかし、実際以上に悪い面が誇張され、良い面が全く見られなくなってしまうことは心の健康を維持するために良いとは言えません。

大事なのは、自分の成功や強みを軽視していないか?と自分に問いかけることです。

また、『他人が同じ悩みを抱えていたら、どうアドバイスするだろう?』と想像してみてください。この歪みは他人に対しては真逆に適用されますから、自分から切り離して考えてみましょう。

あなたの弱みや失敗は意外とちっぽけなもので、逆にあなたの成功や強みは想像より素晴らしいものです。

『拡大解釈と過小評価』と『過度な自分への期待』が合わさると大変です。自分は優れていないければならないという思い込みがあるのに、自分の強みや成功体験は過小評価されてしまいます。逆に他人の成功は過大評価してしまうため、他人との比較で自己肯定感がどんどん下がってしまいます。

『自分は頑張らないといけない。でも、自分は大したことない人間だ。それに対してみんなはすごい』このループに入ってしまうと、抜け出せなくなってしまいます。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【状況】:昨日会議で行ったプレゼンを今日もう一度頼まれた。

↓

【謙遜と自己否定が強い認知】:『もう一度プレゼンをするなんて不安で仕方がない。失敗するに違いない。』

【事実に沿った認知】:『昨日のプレゼンはうまくいったから大丈夫。次もうまくいく!』

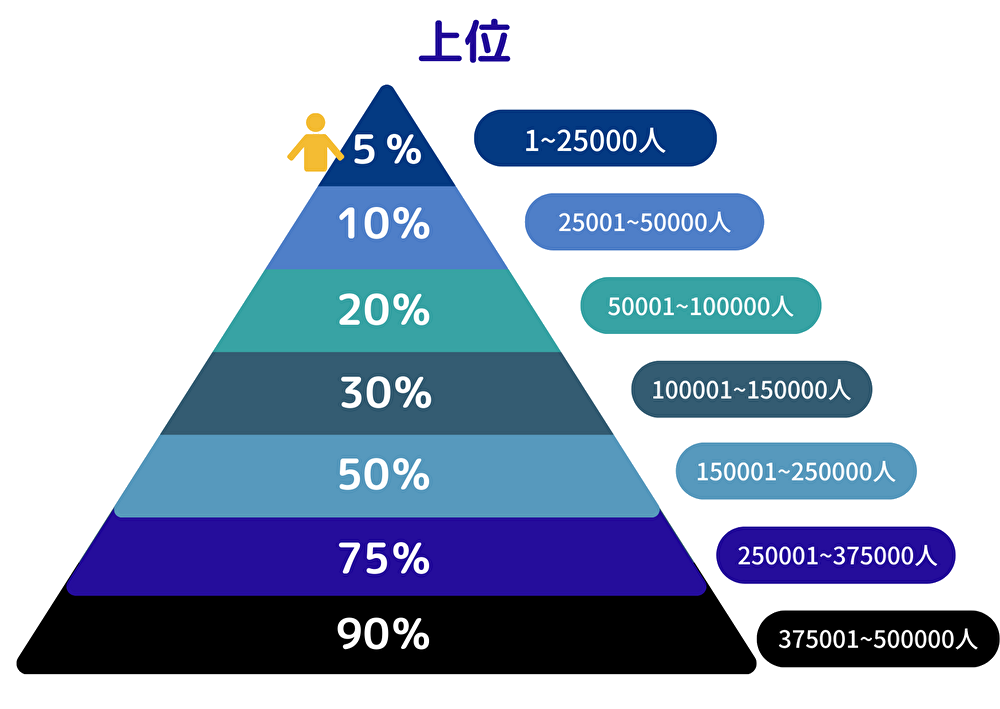

・・・あなたの位置

あなたの『悪い部分だけを見てしまう』歪みレベルは上位5%程度(1~2万5000位以内 / 50万人中)で、平均より非常に高いレベルです。

『悪い部分だけを見てしまう』考えは、良かったことを無視し、悪かったことだけに注目してしまう歪みです。人生には良いことも悪いこともあります。どちらか一方しかないわけではなく、誰もがどちらも経験しているはずです。この『悪い部分だけを見てしまう』歪みが強いと、これまでの良かったことが脳から消えてしまい、悪かったことだけが頭に残ってしまいます。

この歪みが強いと、”マイナスなことしか見えない”メガネをかけられた状態になります。どんなものでもこのメガネを通すと悪い部分しか見ることができません。

脳にはネガティブな情報ほど長く記憶に残す働き「ネガティビティ・バイアス」があります。ネガティブなことばかり強く意識してしまうのは、脳の性質なのです。

だからこそ逆に、良かったことはないか?とポジティブな側面を探してみてください。

一見ネガティブな出来事にも、実は良い側面もある!ということはよくあります。『マイナスなことしか見えない』メガネを外し、一歩ずつ抜け出しましょう。

もしくは自分が楽しめることで気分転換することもおすすめです。

『悪い部分だけをみてしまう』考えと『答えのない自問自答』がどちらも強い場合は、注意が必要です。きっとこれまで良かったことも成功したこともあるはずなのに、悪かったことや失敗したことだけが頭の中でぐるぐると反すうしてしまいます。

頭の中をぐるぐるとネガティブな考えが巡ってしまうと、なかなか脱出することができませんよね。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【状況】:テストで80点だった。

↓

【悪い部分だけをみてしまう考えが強い認知】:『80点しか取れなかった。20点も間違えてしまった。。。』

【事実に沿った認知】:『80点は取れた!良かった!』

・・・あなたの位置

あなたの『過度の一般化』の歪みレベルは上位5%程度(1~2万5000位以内 / 50万人中)で、平均より非常に高いレベルです。

『過度の一般化』という歪みが強いと、一度や二度起こっただけの失敗や悪い出来事を、常に当然のごとく起きることだと思い込んでしまいます。

一度失敗しただけで、『自分は何をやってもダメ』という否定的な思い込みが形成されてしまうと、今後のあらゆる行動を拒絶してしまいます。

物事は一度や二度経験しただけで語れるほど単純ではありません。一度失敗したからといって、次も失敗するとは限りません。

むしろ失敗を重ねることで成功へとつながることを忘れないでください。

一度や二度経験したことを、これからも絶対そうなると証明することはできますか?100回でも200回でも、100人でも200人でも同じことが言えますか?

一般化することは自分の成長やこれからの行動を拒絶してしまいます。柔軟に考え、すぐに結論づけるのをやめましょう。

『過度の一般化』と『将来の否定的な予測』がどちらも強い場合は、注意が必要です。一度や二度失敗しただけで、『自分はこの先も失敗するに違いない』と将来までも否定してしまいます。

たとえ今できなかったり、今失敗していたとしても、同じように将来も失敗するとは限りません。むしろ失敗なくして成功はあり得ません。今の失敗を糧に、将来の成功を導くことが可能ですから。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【状況】:受験で志望していた学校に落ちてしまった。

↓

【過度な一般化が強い認知】:『自分は何をやってもダメだ。自分が勉強しても受かるはずなんてない。』

【事実に沿った認知】:『今回は努力が実らなかったが、別の高校なら受かるかもしれない!』

・・・あなたの位置

あなたの『破滅的な未来志向』の歪みレベルは上位5%程度(1~2万5000位以内 / 50万人中)で、平均より非常に高いレベルです。

『破滅的な未来志向』という歪みが強いと、あるひとつの出来事や、ひとつのミスをきっかけに、この世の終わりのような絶望的な未来を予測してしまいます。他人からしたらまず間違いなく起こらないだろうという最悪な結末でも、本人は起こるに違いないと怯えてしまいます。

精神状態がネガティブであればあるほど、破局の度合いも大きくなり、どんな小さなきっかけでも反応してしまいます。

『これはもう終わりだ・・・』と考えるとき、ありますよね。それはその状態や出来事自体が『終わり=破局』なのではありません。自分がそれを『終わり』だと決めつけているだけです。

終わりを決めつけているのは自分だとまず認識しましょう。『終わり』だと判断しているのは自分であり、現実に即した判断ではありません。

そもそも心配事の8割は起こらないという研究結果もあります。実際、これまで想像してきた最悪のケースは全部起こりましたか?振り返ってみてください。

慎重に事を進めるのは悪いことではありません。むしろ長所です。備えあれば憂いなし。未来に起こる最悪な出来事も、事前に備えておきましょう。

『破滅的な未来志向』と『過度な問題回避』がどちらも強い場合は、注意が必要です。少しのミスやあるひとつの出来事でも、破滅的な未来をしてしまい、そしてその結果問題から回避してしまいます。

こうなると、何も行動できず、何一つ前に進めることができなくなってしまいます。現実に即した解釈をし、未来を恐れすぎずに挑戦してみましょう。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【状況】:会社をクビになってしまった。

↓

【破滅的な未来志向が強い認知】:『仕事を失った。もう人生終わりだ。。生きていても価値がない。』

【事実に沿った認知】:『次の仕事を探そう!次はどんな仕事にしようかな。』

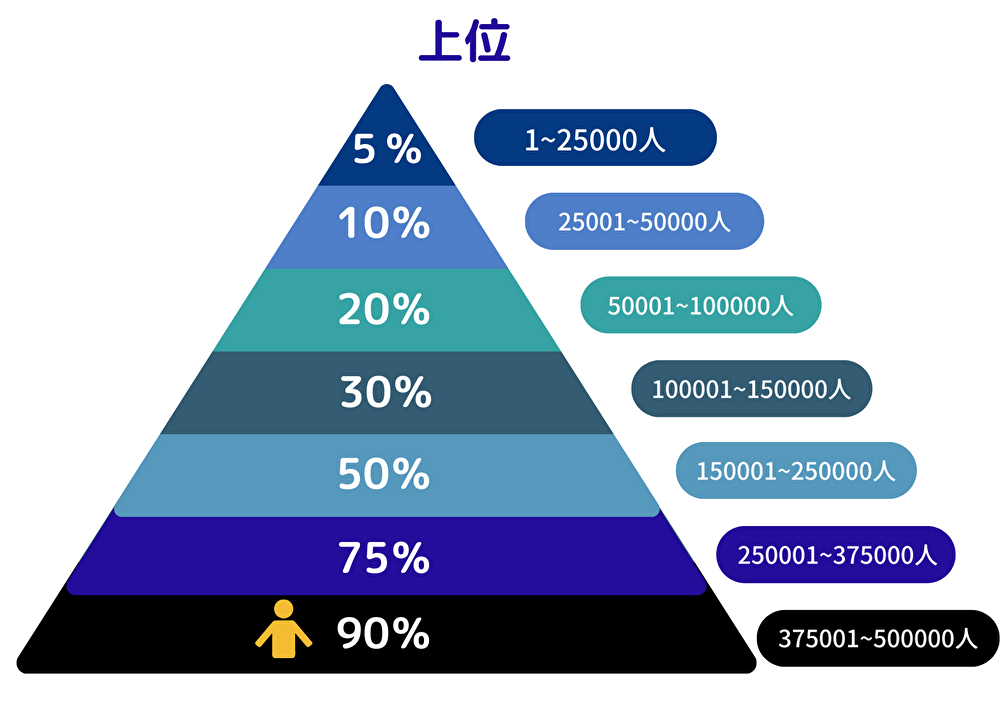

・・・あなたの位置

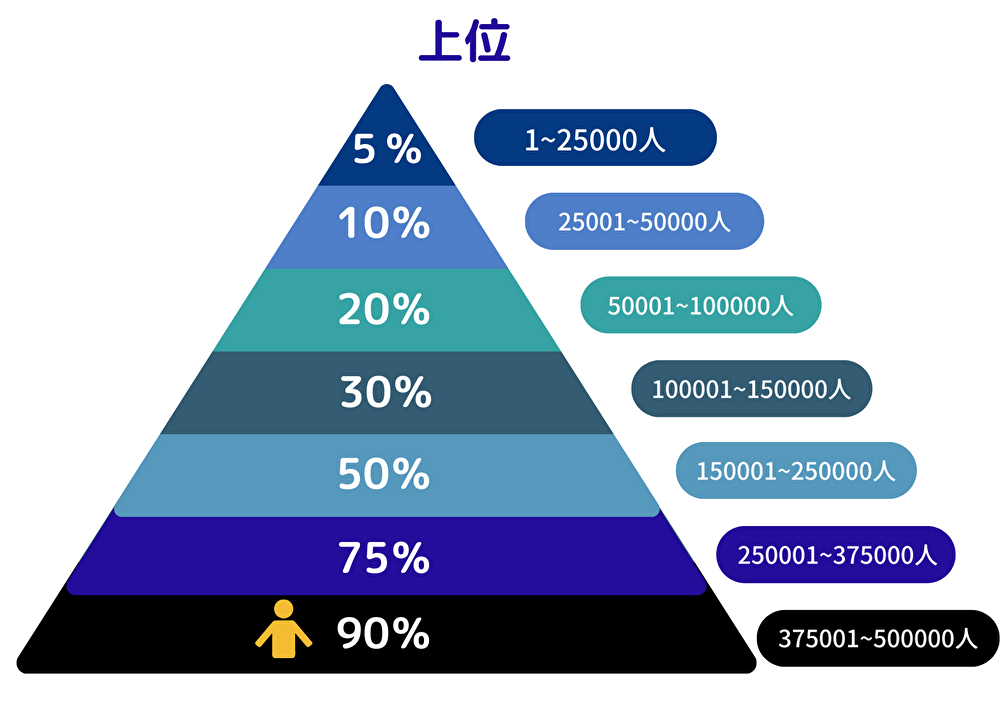

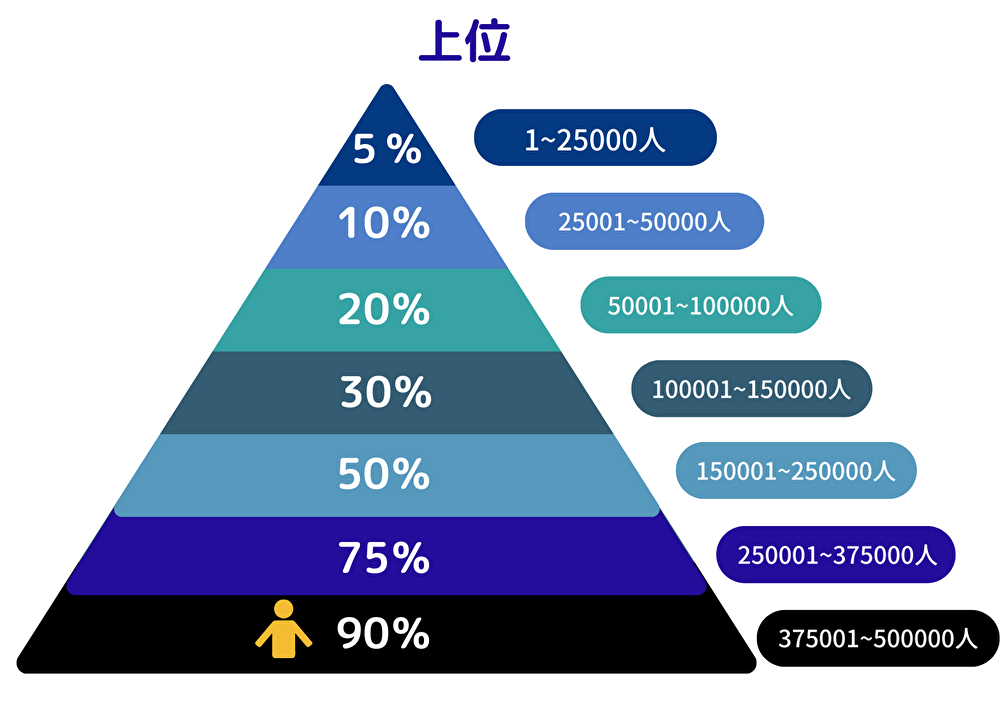

あなたの『全て自分が悪いという思い込み』の歪みレベルは上位90%程度(37万5000~50万位以内 / 50万人中)で、平均よりかなり低いレベルです。

『全て自分が悪いという思い込み』という歪みは、自分に関係のないことでも、自分に責任があるように感じてしまう、責任感が強すぎる歪みです。

この歪みが強いと、何かトラブルやミス、よくないことが起こるといつも『自分のせいだ』と自分を責めてしまいます。ある程度の自責思考は良い刺激になりますが、あれもこれも全て自分の責任と考えてしまうとパンクしてしまいます。

心理学者アドラーが提唱した『課題の分離』はご存じでしょうか?課題の分離では、直面している課題を「自分が変えられるもの(自分の課題)」と「変えられないもの(他者の課題)」に分離します。

実は、あれこれといつも自分の責任に感じてしまう人は、自分と他人の課題を分離できていません。

他人の課題を自分が背負ってしまっている状態です。『これは自分がコントロールできるけど、これは私ではコントロールできない、他人の問題』としっかり線を引くことが大切です。

今目の前にある課題は誰の課題なのか?誰の問題なのか?を意識しましょう。自分の問題でなければ、それはあなたが責任を負う必要はありません。

『全て自分が悪いという思い込み』と『勝手な読唇術』がどちらも強い場合は、注意が必要です。どう考えてもあなたの責任ではないようなことでも、あれこれと思考を巡らせて、自分の責任だと抱え込んでしまいます。

勝手な読唇術で、根拠もないのに色々と頭の中で考えが巡ってしまうため、自分の責任だと決めつけて自分を苦しめてしまいます。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【状況】:会社の同僚がミスをして怒られている。

↓

【全て自分が悪いという思い込みが強い認知】:『全ては事前にミスに気づけなかった自分の責任だ。』

【事実に沿った認知】:『ミスをしたのは同僚だけど、今度からは困っていたら助けてあげよう!』

・・・あなたの位置

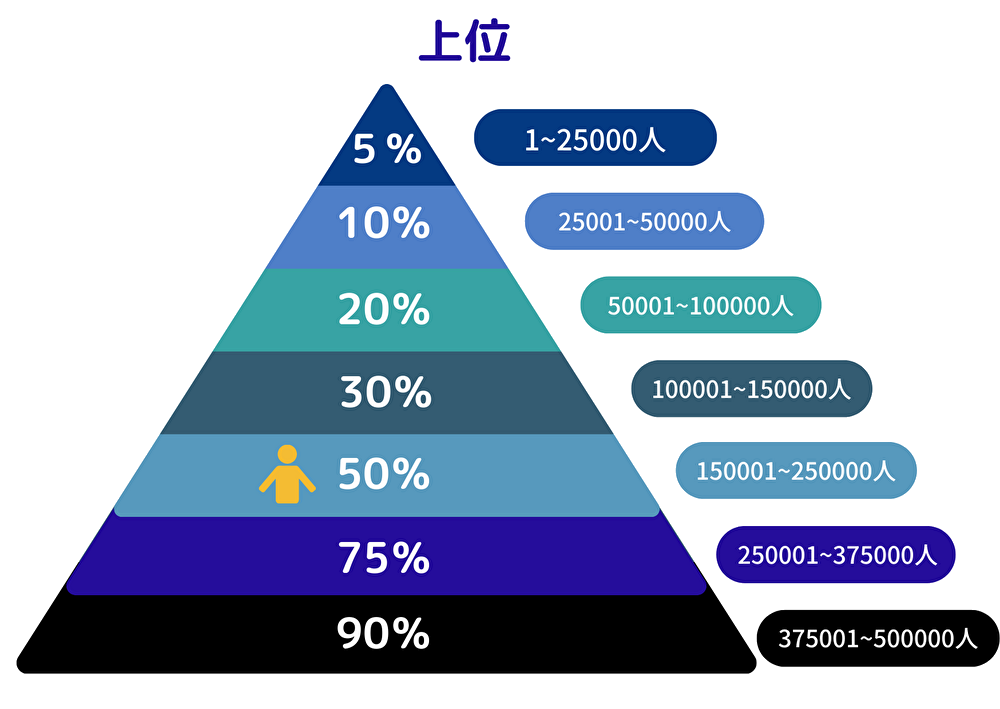

あなたの『勝手な読唇術』の歪みレベルは上位50%程度(15万~25万位以内 / 50万人中)で、平均と同じレベルです。

『勝手な読唇術』という歪みは、「あの人はこんなことを考えているんじゃないか」「自分のことをこんな風に思っているんじゃないか」と、相手の考えていることを根拠もないのにあれこれと悪い方向へ推測してしまう歪みです。これは比較的多くの方に見られる歪みです。

確かにある程度人間は相手の考えや気持ちを予測し、行動するのは当然でしょう。しかし歪みが強すぎると全て自分にとって都合の悪い方向へと推測してしまい、自分を苦しめることがあります。

相手の考えていることや相手の気持ちが全てわかる魔法があれば欲しいですよね。しかし残念ながらそんな魔法はありません。

基本的に相手の考えていることは分かりません。気になるのであれば聞くしかないわけですが、聞いても本当のことを教えてくれるわけではありません。

相手が自分にとって都合の悪いことを考えていると想像するのは、自分で自分を苦しめているだけです。わからないものはわからないとして、一旦考えるのを手放すのも良いでしょう。

また、本当に相手がそう考えているという根拠はあるのか?と自分に言い聞かせましょう。大体は自分の考え過ぎであることが多いです。

『勝手な読唇術』と『答えのない自問自答』がどちらも強い場合も、注意が必要です。どちらも”答え”がないためです。「相手はこう思っているのかな?それともこう思っているのかな?悲しいな」と、自分の中で悪い方向に予測し、答えのないまま頭の中で堂々巡りが始まります。

ずっとネガティブな気持ちに悩まされ、さらに考え込んでしまうなど、なかなかこのループから抜け出すことはできません。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【状況】:友達から既読無視をされてしまった。

↓

【勝手な読唇術が強い認知】:『友達は自分のことが嫌いに違いない。きっとあの時のあの行動で嫌いになったんだ。』

【事実に沿った認知】:『今は忙しいのかな?返信ができない時もあるし、もう少し待ってみよう!』

・・・あなたの位置

あなたの『感情による理由づけ』の歪みレベルは上位90%程度(37万5000~50万位以内 / 50万人中)で、平均よりかなり低いレベルです。

『感情による理由づけ』という歪みは、単なる感情のみを根拠として、自分の考えが正しいと結論を下してしまう考えです。ただの自分の好みが、良し悪しに変換されてしまいます。

感情に圧倒されたり、感情をうまく受け止めることができず、『私がこう感じたから、こうに決まっている』など、論理を無視し、感情的な理由に偏って判断してしまいます。

感情による理由づけは、ネガティブにもポジティブにも働きますし、感じていること自体は、正しい間違っているというものではありません。

ただ、感情が暴走してしまうと、制御が難しくなり、支配されてしまいます。そうなると相手を傷つけてしまったり、建設的な会話ができなくなることもあるでしょう。

そこで、感情に振り回されないためにも、感情と事実を区別してみましょう。

『私はこう感じている』という感情はそのまま受け入れ、一旦感情を切り離して事実だけを見るようにする癖をつけてみましょう。条件反射のように感情を生み出してしまうのではなく、事実だけを見られるようになれば、冷静に思考できるようになっていくはずです。

『感情による理由づけ』と『感情制御の諦め』がどちらも強い場合、注意が必要です。感情制御の諦めでは、自身のたかぶった感情を抑えることができず、うまく対処することができません。人はある瞬間に感情がたかぶっても、ある程度理性で制御したり、落ち着かせることができます。

ただ、感情は制御することができないと諦めてしまうと、感情から抜け出すことができなくなってしまいます。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【状況】:友達から冷たい態度を取られた。

↓

【感情による理由づけが強い認知】:『あいつが私に冷たくするなんて不愉快だ。あいつはろくでもない人間だ。』

【事実に沿った認知】:『冷たくされたのは悲しいけど、何かあったのかもしれない。』

・・・あなたの位置

あなたの『答えのない自問自答』の歪みレベルは上位5%程度(1~2万5000位以内 / 50万人中)で、平均より非常に高いレベルです。

『答えのない自問自答』という歪みは、ぐるぐる思考のことで、答えの出ないネガティブなことについてずっとくよくよと考え続けてしまう歪みです。自分がコントロールできないことについて延々と思い悩んでも、残念ながら何も解決しないどころか、時間とエネルギーを浪費するだけです。これはストレス以外の何ものでもありません。そのため、不安感やうつ症状の増大、集中力・注意力の低下などをもたらす可能性があります。

ぐるぐると考えてしまうこと自体は悪いことではありません。失敗した原因を自己分析することで同じ失敗を回避するなど、目的を持って答えの出る課題を考えることは大切です。しかし、もう過ぎてしまった過去のことや、『なぜ自分は生きているんだろう』といった答えの出ないような問題をぐるぐると考えてしまうのは危険です。

ぐるぐる思考に入ったなと気づいたら、自分の好きなものを見たり、体を動かすなど、別のことに注意を向けましょう。

「考えないようにする」と、かえって考えてしまうものですから、「考えないようにする」のではなく、「別のことをする」のです。

また、自然を感じられる環境で散歩をすると、ぐるぐる思考が減少するという研究結果があります。外に出て自然に触れるのも良いでしょう。

もしぐるぐる思考に陥る原因がわかっているのであれば、それを避けてしまうのも一つの解決策です。

『答えのない自問自答』と『破滅的な未来志向』がどちらも強い場合も、注意が必要です。一つのミスやある出来事をきっかけに破滅的な未来を想像してしまい、そしてその最悪のシナリオがずっと頭の中でぐるぐると繰り返してしまい、自分を非常に苦しめてしまいます。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【答えのない自問自答が強い認知】:『どうして私は生まれきてしまったんだろう』

↓

【事実に沿った認知】:『そんなこと考えても仕方ないし、好きな本でも読もう!』

・・・あなたの位置

あなたの『将来の否定的な予測』の歪みレベルは上位50%程度(15万~25万位以内 / 50万人中)で、平均と同じレベルです。

『将来の否定的な予測』という歪みは、”運命の先読み”とも言われており、だれにもわかるはずがない将来をネガティブなものだと決めつけてしまう考えです。

『わたしは一生不幸だ』『わたしは永遠に孤独だ』というような、“生きている間ずっとこうだ” というパターンの思考が多いです。

破滅的な未来思考でも同じことが言えますが、誰も未来のことなんて分かりません。

実は人間には、自分で「こうなるのではないか」と思って行動していると、実際にその予言が現実のものとして成就してしまうという現象があります。そのため、否定的な未来を想像すると、脳が無意識にその未来へ促し、実際に実現されてしまいます。

つまり、自分が否定的な未来を想像するからこそ実現してしまうのです。

ポジティブな未来を想像しよう!とまでは言いませんが、未来に対して悲観的になる必要はありません。なんだかんだうまくいくものです。

『将来の否定的な予測』と『断定的な予測』がどちらも強い場合、注意が必要です。断定的な予測には、『絶対に〇〇に違いない』といった、物事をスパッと断定して決めつけてしまう癖があります。

そのため、「自分は将来失敗するに違いない」と考えてしまい、否定的な未来をさらに助長してしまいます。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【将来の否定的な予測が強い認知】:『私はいつまで経っても一生不幸せに違いない。』

↓

【事実に沿った認知】:『未来のことなんてわからないし、これから幸せな瞬間がきっと来る。』

・・・あなたの位置

あなたの『断定的な予測』の歪みレベルは上位10%程度(2万5000~5万位以内 / 50万人中)で、平均よりかなり高いレベルです。

『断定的な予測』という歪みは、「ああすべきだ」「こうするべきだ」「こうするべきではない」と、「べき」という言葉を使って自分の行動や相手の行動を批判したり、縛ったりする考え方です。

私たちは日々生活していく上で多くの「べき」思考に支配されています。『電車の中では大きな声を出すべきではない』『学校はちゃんといくべきだ』など、世の中には多くの『べき』が存在しています。

ただ、この『べき』思考が一般常識の範疇を超えて強くなってしまうと、自分や他人を苦しめてしまいます。

実は人それぞれ「べき」な信念は違います。これらは育ってきた環境や経験などによって形成される勝手な思い込みです。(一般常識を除く)

まずは自分や他人を縛り上げるその「べき」思考に気づくことから始めましょう。そして、「べき思考」が自分を窮屈に縛りつけていると感じたら、もっと自分に優しくなりましょう。

「~すべきだ」から「~しなくてもいいんだ」に、「~すべきでない」から「~してもいいんだ」に思考パターンを変えていければ、心はもっと楽になるはずです。

また、自分の「べき」な信念は本当に正しいのか?全員に当てはまるのか?と一度確認してみましょう。

『断定的な予測』と『0か100か思考』がどちらも強い場合、注意が必要です。完璧に物事をこなすべき!と強い信念が自分を縛り上げてしまい、中途半端な状態を非常に嫌うようになります。

0か100か思考は白黒はっきりさせる断定的な思考ですから、双方が合わさって加速してしまう可能性があります。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【状況】:上司が残業しているが、新人は退社した。

↓

【断定的な予測が強い認知】:『新人なのに上司より先に退社するのはおかしい。新人は一番長く残業するべきだ。』

【事実に沿った認知】:『新人だから一番長く残業するというのは思い込みにすぎない。そんなルールはない!』

・・・あなたの位置

あなたの『事実とは異なるレッテルを貼ってしまう考え方』の歪みレベルは上位30%程度(10万~15万位以内 / 50万人中)で、平均より少し高いレベルです。

『事実とは異なるレッテルを貼ってしまう考え方』という歪みは、ほんの一部だけを判断材料に相手や自分の性質・特徴を決めつけてしまったり、否定的なラベルをつけてイメージを固定化する癖のことです。

人は誰しも単純ではなく、色々な側面を持っていますよね。それをあるひとつのイメージで決めつけてしまうと、他の側面が目に入らなくなり、本来の姿からかけ離れてしまいます。

「レッテル貼り」を解消するには、ワシントン大学の心理学者マーシャ・リハネン氏が提案する「客観的な事実だけを抽出する練習」が有効です。

「女の子だから料理がうまい」や「男の子だから力持ち」は頭の中の思い込みであり、ひとりひとりを見つめると「事実」は異なります。

人間や多くの物事はいくつもの側面を持っているということを認識し、「事実」と「頭のなかの思い込み」をしっかり区別できるようになれば、不要なレッテル貼りもなくなっていくはずです。

『事実とは異なるレッテルを貼ってしまう考え方』と『悪い部分だけをみてしまう思考』がどちらも強い場合、注意が必要です。本当は良いこともあるのに、それを無視して悪い部分だけをみてしまい、その結果『自分は無能な人間だ』と誤ったレッテルを貼ってしまうことがあります。

自分に貼ってしまったこのレッテルは呪いのように重くのしかかってしまい、自己肯定感を下げる要因となってしまいます。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【状況】:新入社員が弱音を吐いている。

↓

【事実とは異なるレッテルを貼ってしまう考え方が強い認知】:『彼はゆとり世代だから根性がないんだろう。』

【事実に沿った認知】:『ゆとり世代だから根性なしとは限らない!声をかけてみよう』

・・・あなたの位置

あなたの『過度な自分への期待』の歪みレベルは上位5%程度(1~2万5000位以内 / 50万人中)で、平均より非常に高いレベルです。

『過度な自分への期待』という歪みは、「自分はいつも立派でなければならない」「自分は常に優れている必要がある」といった、過度に自分に期待し、自分を追い込める信念です。

自分に求める基準が高くなりすぎていると、突然無気力になってやる気を失ってしまったり、逆にパフォーマンスが下がってしまうという可能性が指摘されています。

あるがままの自分を受け容れ、自分を思いやる力を育むのが重要です。いったん理想は忘れ、今の自分を認めてあげてください。

そして、自分への基準が高いと、理想と現実のギャップにがっかりしてしまいます。ですから、できるだけ現実的な目標を立てることを意識しましょう。

実は、スイスの大学の研究によると、“現実的な目標設定” をしている人のほうが、人生における満足度も高いという結果が報告されています。逆に目標が高すぎたり、漠然としているとネガティブ思考の連鎖にはまる可能性があります。

『過度な自分への期待』と『断定的なべき思考』がどちらも強い場合、注意が必要です。「自分は立派であるべき」「自分は優れているべき」といった、べき思考が自分の基準をぐんぐんと上げてしまいます。

その結果、自分をがんじがらめに縛り上げてしまい、そして理想と現実のギャップに心を閉ざしてしまいます。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【状況】:新入社員が弱音を吐いている。

↓

【過度な自分への期待が強い認知】:『彼はゆとり世代だから根性がないんだろう。』

【事実に沿った認知】:『ゆとり世代だから根性なしとは限らない!声をかけてみよう』

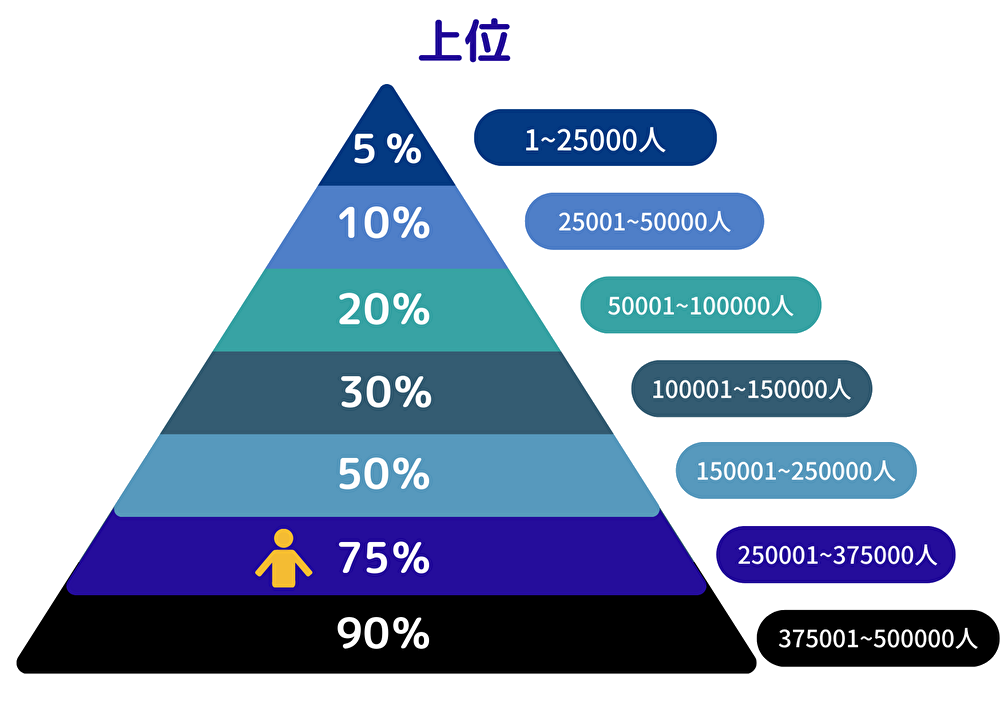

・・・あなたの位置

あなたの『過度な問題回避』の歪みレベルは上位75%程度(25万~37万5000位以内 / 50万人中)で、平均より少し低いレベルです。

『過度な問題回避』という歪みは、責任や面倒ごとを避けようとする考え方です。「リスクを取りたくない」「損をしたくない」と考える傾向にあります。

解決を先送りにしてあまり考えないようにしたり、自分では手に負えないと考え、諦めることもあります。確かに、問題から一旦離れることで、気持ちのリセットにつながったり、こころが不安定になることを和らげたりすることがあります。時には問題を避けることも大切ですが、根本解決にならないこともあるため、さらに大きな問題に直面し悩むことにもつながります。

過度な問題回避が強い人は、自分を拒絶されたり、批判されたり、恥ずかしめを受けることを怖がります。その結果、そういったリスクのある社会的状況を避けようとします。

まずは目標を小さくし、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。

いきなり大きな舞台に飛び込むのは怖いですから、狭く小さな環境で、少しずつ練習を積み重ねましょう。

『過度な問題回避』と『他者への依存』がどちらも強い場合、注意が必要です。目の前の問題や状況から回避し、誰かに依存してしまうという流れが形成されてしまう可能性があります。

依存しないと問題を解決できない場合、依存される側にとっては非常に負担になるケースがあります。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【状況】:どうしても会議中にお手洗いに行きたい

↓

【過度な問題回避が強い認知】:『ダメだと拒否されるのが怖くて言い出せない』

【事実に沿った認知】:『トイレに行くくらいで拒否されることはない。。勇気を出して言ってみよう』

・・・あなたの位置

あなたの『極端な倫理的非難』の歪みレベルは上位5%程度(1~2万5000位以内 / 50万人中)で、平均より非常に高いレベルです。

『極端な倫理的非難』は、倫理に反する行動を過度に非難する考え方です。この考えが強い人は、道徳や正義に反する他人の行動を強く嫌う傾向にあります。もちろん倫理や道徳はより良く生きるために大切ですが、度がすぎてしまうと他人を許せなくなってしまいます。

この考えが強い人は、正義感が強く、「社会的正義」や「世間の常識的な倫理観」を振りかざして他人を非難する傾向が目立ちます。

秩序やルールへの愛があまりに強いと、その愛への執着は往々にして執拗な攻撃へと変わっていきやすいものです。

そもそも、何が正義で何が悪であるかは、個々人の立場や物の見方によって大きく変わるものでもあります。

自分の正義が全てじゃないと視野を広め、他人の主張や信念を受け入れることが重要です。

また、倫理的非難が強いとなんでも自分でやってしまう傾向にあるため、適度に人に頼り、人を信頼する努力をしてみましょう。少しずつ自分以外の正義に触れることに慣れ、柔軟に変化していきます。

『極端な倫理的非難』と『他者への依存』がどちらも強い場合、注意が必要です。目の前の問題や状況から回避し、誰かに依存してしまうという流れが形成されてしまう可能性があります。

依存しないと問題を解決できない場合、依存される側にとっては非常に負担になるケースがあります。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【状況】:友達に不道徳なことをされた。

↓

【極端な倫理的非難が強い認知】:『たとえ友達だとしても、不道徳なことをする人は人として終わっている。』

【事実に沿った認知】:『されたことは悲しいけど、何か事情があったのかもしれない。聞いてみよう。』

・・・あなたの位置

あなたの『感情制御の諦め』の歪みレベルは上位90%程度(37万5000~50万位以内 / 50万人中)で、平均よりかなり低いレベルです。

『感情制御の諦め』は、自らの感情はコントロールできないとする考え方です。この考えが強いと、湧き上がった感情をコントロールできなかったり、自分の感情を正当化してしまう傾向にあります。

この考えが強いと、一度ネガティブな感情にハマってしまうと抜け出せなくなり、振り回されたり引きずられたり、ストレスになってしまいます。

まずはじめに、感情はコントロールできないものではなく、制御可能なものであると認識することが大事です。人間には理性がありますから、感情の暴走も理性の言い聞かせによって抑えることが可能です。

また、嫌なことがあり、怒りの感情が現れたときは、その場で深呼吸をし、怒りが収まるまで数秒待ちましょう。それだけで不思議と感情が収まることがあります。

もしくは、自分の感情を紙に書き出すのもおススメです。書いてみると意外と頭が整理されますよ。

『感情制御の諦め』と『感情による理由づけ』がどちらも強い場合、注意が必要です。ある出来事で湧きあがった感情を抑えることができないため、感情的な理由に偏って物事を判断してしまいます。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【状況】:明日の仕事が不安で仕方がない。

↓

【感情制御の諦めが強い認知】:『不安な気持ちを抑えることはできないから、諦めよう。辛い。。』

【事実に沿った認知】:『何が不安か書き出して、整理してみよう。何か理由があるはずだ。』

・・・あなたの位置

あなたの『外的環境への諦め』の歪みレベルは上位5%程度(1~2万5000位以内 / 50万人中)で、平均より非常に高いレベルです。

『外的環境への諦め』は、自分の置かれた境遇に対して無力であると考えてしまう癖です。この考えが強いと、周囲のあらゆることを自分では変えられないと過度に考えてしまう傾向にあり、『どうせ何をやっても意味がない』と諦めてしまいます。

自分を取り巻くあらゆる環境や状況に対して、自分では変えることができないと諦めて行動を放棄してしまうため、さらに自分を否定しまうことにつながってしまいます。

自分の置かれた状況や周囲の環境は自分の力である程度変えることができると認識することが大事です。

人生には良いことも悪いこともあり、自分にとって都合の悪い状況に身を置かざるを得ないこともあるでしょう。それでも自分の力でその状況を少しでも良い方向へ打開することは可能です。

完全に払拭することはできないかもしれませんが、今より少しでも前向きに進めることはできるかもしれません。周囲の人に相談しても良いでしょう。どうすればこの状況を変えることができるだろうか?と一度考え、少し行動に移してみてください。何かヒントが得られるはずです。

『外的環境への諦め』と『過度な問題回避』がどちらも強い場合、注意が必要です。たまたま自分が居心地の悪い状況に置かれたとき、自分の力で環境を変えようとせず、問題から回避してしまうため、苦しい状況からいつまで経っても脱することができません

こうなると取れる手段は無くなってしまい、ただただ苦しい時間を耐えるしかなくなってしまいます。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【状況】:自分のチームのメンバーとなかなかコミュニケーションがうまく取れない

↓

【外的環境への諦めが強い認知】:『もう無理だ。この状況を変えることはできないから、諦めて耐え抜こう。』

【事実に沿った認知】:『どうにかしてうまくコミュニケーションする方法はないだろうか?知り合いに相談してみよう。』

・・・あなたの位置

あなたの『不平等への過度な嫌悪』の歪みレベルは上位20%程度(5万~10万位以内 / 50万人中)で、平均より比較的高いレベルです。

『不平等への過度な嫌悪』は、平等でないことを過度にネガティブに捉えてしまう考え方です。この考えが強い人は、自分や他人が損をしたり得をする状況を嫌う傾向にあります。利他的、献身的であるが故に、自分の感情を無視することがあるため、心が疲れてしまうかもしれません。

不公平感を抱え続けるとストレスがたまり、精神的に健全でない状態となります。そしてその結果、『自分なんかいい待遇は受けられない』といった卑屈で自虐的な感情が生まれたり、『自分がこんな不当な扱いを受けるのは○○が悪いからだ』といった他罰的な感情が生まれてしまいます。

人は、もともと自分と他人を比較する生物です。そして、格差や不公平が生じた状態を嫌う傾向にあります。ですから、不公平を嫌うことはおかしいことではありません。

しかし同時に人は、この世界は平等であり、公平なのが当たり前であるとどこか信じてしまう感覚に陥ります。本当に全てが公平でしょうか?

まずは、この世界は必ずしも全てが公平とは限らないことを受け入れることが大事です。全てが公平ではなく、残念ながら不平等も存在しています。

そして自分の考える”公平”が独りよがりの基準になっているようなことも、ときにあるものかもしれません。「こうなるのが当然」と思っていることも、他人からすると不自然に感じることもあります。

『不平等への過度な嫌悪』と『断定的な予測』がどちらも強い場合、注意が必要です。「平等であるべきだ」「公平であるべきだ」と、自分の中の平等の基準を自分や他人に当てはめ、断定的に考えてしまうことがあります。

不平等であることの善悪を考えず、自分の信念で判断を下してしまうと、ストレスが溜まってしまうかもしれません。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【不平等への過度な嫌悪が強い認知】:『1人だけ得をするなんてことはあってはならない』

↓

【事実に沿った認知】:『全員で損をするよりは、1人だけでも得をすることが時には必要である』

・・・あなたの位置

あなたの『他者への強い依存』の歪みレベルは上位90%程度(37万5000~50万位以内 / 50万人中)で、平均よりかなり低いレベルです。

『他者への強い依存』は、文字通り、他者に対して強く依存してしまう考え方です。この考えが強い人は、他者によって自分の存在を確認したり、他者からの承認を強く求める傾向にあります。

自分で自分を認め、愛することが難しいため、誰かがいないと生きていけない、自分ではなく他人に人生を任せて生きたいという不安定な気持ちが依存を形作ります。

他者への依存が強い方は、自己肯定感が低い傾向にあり、なかなか自分で自分を認めることができません。そしてそれがさらに自分を責めてしまいます。

まず、自分が依存しているという状況を知りましょう。自分がどのような状態にいるか知ることは大切な一歩です。

そして、依存は自分を愛してくれ、認めてくれる存在を求めます。これは必ずしも他人である必要はありません。自分で自分を愛しましょう。難しいことだとは思いますが、ありのままの自分を受け入れ、自分で自分を抱きしめてあげることが大切です。

また、頼れる人や楽しいコミュニティを複数持つのも良いでしょう。依存先を複数作り、分散させることは非常に大切です。できるだけたくさんの人と接しましょう。

『他者への強い依存』と『謙遜と自己否定』がどちらも強い場合、注意が必要です。どんな物事に対してもネガティブに捉えてしまう『謙遜と自己否定』によって、自分の自己肯定感はどんどん下がってしまいます。

その結果、自分で自分を認めることができず、第三者から認められて初めて自分の価値を感じることになり、依存が深くなっていきます。

物事を別の角度から捉えてみましょう。

【他者への強い依存が強い認知】:『人に認められなければ、生きている価値がない。』

↓

【事実に沿った認知】:『人に認められなくても、自分で自分を愛することができればそれでいい。』

何度も言うようですが、認知の歪みは誰にでもあります。程度の問題であり、極端に強い歪みがあると、自分を苦しめたり、人との関係を構築するのが難しくなるケースがあるということです。

この先は、少しでも歪みを修正して、客観的な見方をしたいと思う方向けのコンテンツです。

認知の歪みを修正するには、認知行動療法という理論を用います。

認知行動療法とは、1970年代にアメリカでアーロン・T・ベックという精神科医がうつ病の患者さんに対する精神療法として開発した、認知療法と行動療法をミックスさせた理論です。

極端になったものの考え方や受け止め方を、現実的で柔軟なものに変えていくのが認知行動療法です。

人はある出来事が起きたときに、自分の過去の経験や環境の中で身に着けてきた、決まったものの考え方をします。

いわゆる「考え方の癖」のようなもので、人は日々の出来事の中で自然と浮かび上がってくる思考やイメージで、それによって感情が湧いて行動をします。

これまでの経験や環境など、様々な要因で学習してきた『クセ』を新しく学習し直すことが大切です。

まずは自分が普段、どのような考えをしていて、どのようなパターンがあるのか?観察してみましょう。

身の回りで起きたことや自分が感じたことを、書き出してみましょう。起きたことはなるべく客観的に、気持ちはなるべく率直に書き出すといいでしょう。

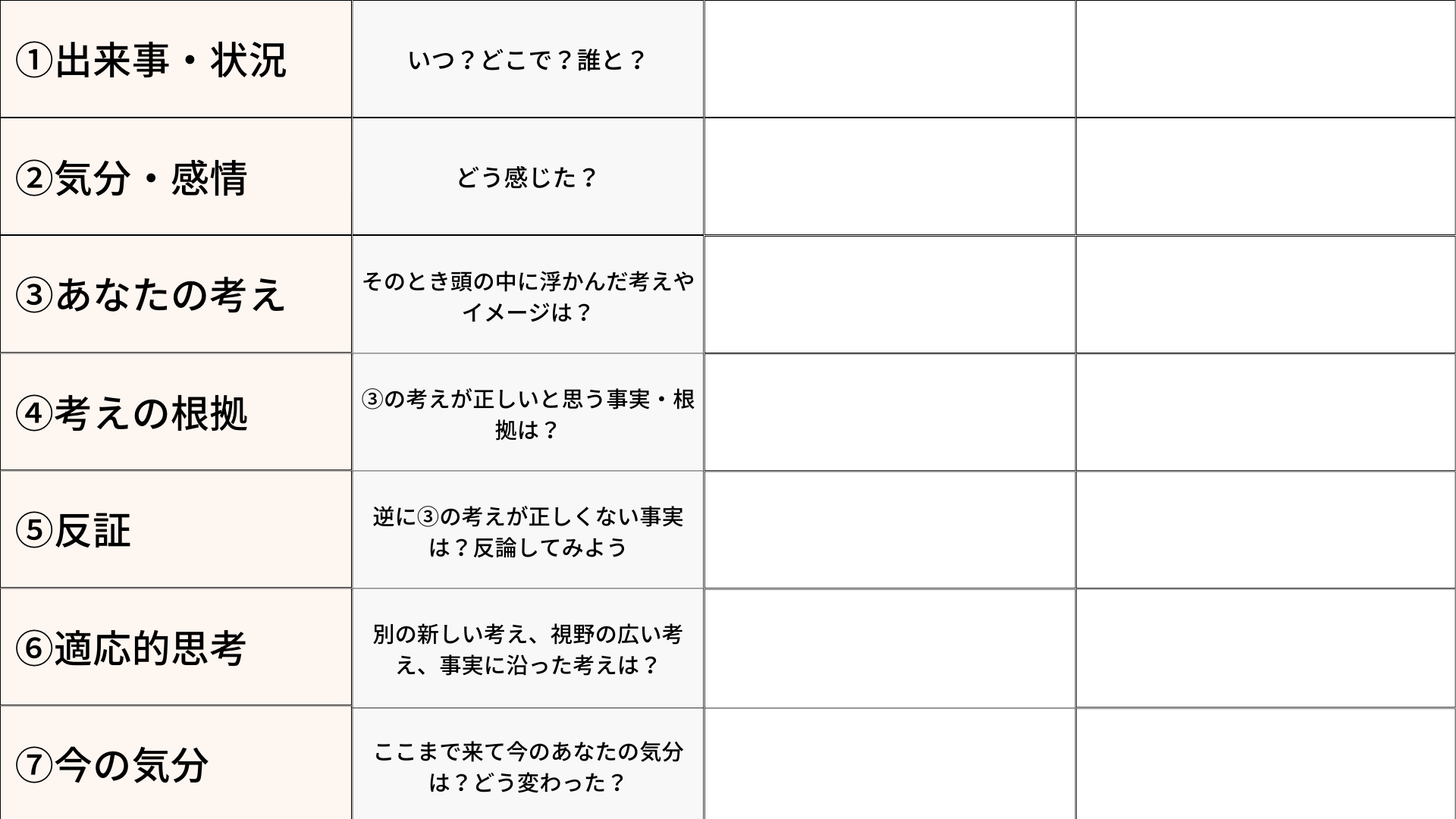

下記の図をご覧ください。下記の通り、『自分に起こった状況や出来事』『それに対する自分の考え』『そこで生まれた感情』『それに対してどのような行動を取ったのか』を、正直に観察します。

例えば、

【状況】友達にLINEで既読無視されている

【認知・考え】友達は自分のことが嫌いだから無視している

【感情】悲しい

【行動】その友達をブロックしよう

のようなイメージです。

そうやって観察していると、あなたの考えのパターンが見えてくるかもしれません。このテストで『強い』と判定された歪みパターンと照らし合わせると見つけやすいかもしれません。

自分の思考パターンがわかってきたら、別の角度から物事を眺める練習をしましょう。新しい見方を習得していきます。

自分の考えの癖に対して、『その考えが正しいという根拠』『その考えが正しくない根拠』『新しい考え方』を考えていきます。

自分の考えは本当に事実に即しているのか?自分で自分を苦しめるように解釈していないか?

をチェックしていきます。そして、それを下記の図を参考に、書き出していきましょう。

初めは自分の考えを別の見方で捉えるのは難しいかもしれません。

ポイントは、”友達が同じ状況なら自分はどう考えるか?”を意識してみてください。

他人のことなら冷静に事実を捉えられるのに、自分のことになると難しくなることはよくあります。

別の考えを書き出したら、最後に今の気分を書き出しましょう。別の思考をすると、自分の感情はどう変わるのか?を体験してみてください。